NUESTROS PUERTOS CANARIOS - 320. Esta semana se habló de ....

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta página web, Santa Cruz de Tenerife, Mi Puerto, Así, en esta semana se habló de ..., ya en su edición número 320.

1.- EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE REGISTRA UN SIGNIFICATIVO INCREMENTO EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS: MÁS DE 2,1 MILLONES DE PASAJEROS, 9,5 MILLONES DE TONELADAS Y EL AVITUALLAMIENTO DE COMBUSTIBLE SE INCREMENTA EN UN 19,75 POR CIENTO.

PUERTOS DE TENERIFE, Departamento de Prensa, 24 de noviembrer de 2023

El puerto de Santa Cruz de Tenerife registró, de enero a octubre de este año, importantes mejoras de los tráficos portuarios entre los que destacan el movimiento de pasajeros, con un alza del 22,53 por ciento, y el tráfico total de mercancías, con un incremento del 11,45 por ciento. Concretamente, por el puerto capitalino pasaron más de 2,1 millones de pasajeros en dicho periodo, de los cuales 1,5 millones corresponden a pasajeros en régimen de transporte, lo que supone una subida del 9,30 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Dichas cifras engloban también al tráfico total de cruceristas, que presenta una mejora de prácticamente el 90 por ciento, con 553.992 pasajeros. Precisamente, el pasado mes de octubre la capital tinerfeña recibió la visita de 62.405 cruceristas, 9.195 más que el año pasado. Esto viene reflejado también en el incremento de cruceros que llegaron a la Isla en octubre, un 3,85 por ciento más, y concretamente 27 unidades.

EL MES DE OCTUBRE LA CAPITAL TINERFEÑA RECIBIÓ LA VISITA DE 62.405 CRUCERISTAS

Mercancías: Asimismo, en el periodo objeto de análisis pasaron por nuestro puerto más de 9,5 millones de toneladas de tráfico total, un 11,45 por ciento más, cifra del que 5,3 millones corresponden a mercancía general, esto es, 470.991 toneladas más que en el acumulado de 2022. En este ítem son nuevamente los graneles sólidos los que registran números negativos, tanto en el mes de octubre como en el acumulado anual, con una caída superior al 18 por ciento en lo que va de año con apenas 279 mil toneladas registradas.

Centrándonos en los avituallamientos, en el puerto tinerfeño se movieron 431.527 toneladas, de las cuales 420.008 corresponden a avituallamiento de combustible. Esto supone un incremento del 19,75 por ciento, lo que pone de manifiesto la destacada mejora en este importante servicio. Asimismo, las cifras continúan en ascenso en lo que a mercancía contenerizada se refiere, con 3,1 millones de toneladas movidas de enero a octubre de este año, un 5,61 por ciento más.

MERCANCÍA CONTENERIZADA: 3,1 MILLONES DE TONELADAS MOVIDAS EN OCTUBRE

Al respecto, y en lo que se refiere al tipo de operación, resulta especialmente llamativo el incremento en las exportaciones, con 3,4 millones de toneladas registradas hasta octubre, 733 mil que el año pasado. No obstante, y a pesar del positivo del uno por ciento, el número de toneladas importadas sigue siendo superior con un total de 5,4 millones. En relación al número de buques, nuestro puerto contabilizó durante el citado periodo de 6.338 unidades de mercantes, lo que se traduce en una mejora del 2,92 por ciento más, o lo que es lo mismo, 180 unidades más que en 2022.

2.- BEATRIZ CALZADA DESTACA LA FIGURA DE VISIONARIO DE ANTONIO ARMAS FERNÁNDEZ EN LA INAUGURACIÓN DE SU CALLE EN EL PUERTO DE LAS PALMAS, RESALTANDO LA LABOR DEL NAVIERO CANARIO.

ASOSELPA, Redacción, 22 de noviembre de 2023

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Dª. Beatriz Calzada, destacó hoy la labor del naviero canario D. Antonio Armas Fernández en la inauguración de una calle dedicada a su memoria en el recinto del puerto grancanario. La Sra. Calzada lo calificó de “visionario” del transporte interinsular desde que asumiera la gestión de Naviera Armas, fundada en 1941 por su padre, para situarla entre las más importantes de Europa.

D. ANTONIO ARMAS FERNÁNDEZ (Q.e.p.d.)

Dª. Sandra Mead, viuda de D. Antonio Armas Fernández, tuvo unas emotivas palabras en las que rememoró su admiración y amor hacia su marido como un visionario desde su juventud, cuando la compañía daba los primeros pasos para convertirse en una gran naviera. Dª. Sandra Mead recibió un ramo de flores de la ASOCELPA, la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques.

LA VIUDA, Dª. SANDRA MEAD, RECIBIÓ UN RAMO DE FLORES DE ASOCELPA

El acto estuvo arropado también por el Capitán Marítimo de Las Palmas, D. Francisco García, numerosos amigos de la comunidad portuaria, directivos y empleados de Armas-Trasmediterránea, entre otros, quienes quisieron rendirle un homenaje a D. Antonio Armas Fernández.

D. Antonio Armas Fernández falleció el 15 de marzo de 2022 y era heredero de la única saga de navieros canarios que tenía actividad en todas las islas del Archipiélago. La naviera fundada por su padre, el lanzaroteño D. Antonio Armas Curbelo. D. Antonio Armas Fernández convirtió a la compañía en pionera y revolucionó el transporte marítimo en Canarias al introducir los buques ro-ro en Canarias y al adquirir Trasmediterránea.

Su calle fue otorgada el 28 de marzo de 2022 y está muy cerca de la terminal del Grupo Armas-Trasmediterránea, en el vial, dirección Este-Oeste, de la Dársena de África del Puerto de Las Palmas, perpendicular al arranque de este muelle.

3.- LOS DELTAS LÁVICOS DEL TAJOGAITE: UN LABORATORIO NATURAL “IDEAL” PARA EL ESTUDIO DE PROCESOS ECOLÓGICOS. LA COLONIZACIÓN DE MUCHAS ESPECIES “HA SIDO RÁPIDO, DE APENAS UNOS MESES”, SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO EN LOS NUEVOS FONDOS MARINOS POR CIENTÍFICOS DEL GRUPO BOTMAR-ULL.

LA PALMA AHORA, Esther R. Medina, Santa Cruz de La Palma, 22 de noviembre de 2023

Formaciones litorales de los deltas lávicos. En la imagen, detalle de la costa acantilada, con un roque y una playa, en la parte central del delta grande (febrero 2022). BOTMAR-ULL.

La erupción del volcán Tajogaite ha creado un nuevo ecosistema, “un laboratorio natural ideal para el estudio de procesos ecológicos, muchos de los cuales no pueden reproducirse en condiciones controladas de laboratorio”, según un estudio que ha llevado a cabo en los nuevos fondos marinos un grupo de científicos del grupo BOTMAR-ULL, integrado por D. Carlos Sangil (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna), D. Daniel Álvarez Canali (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna), D. Javier Reyes (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna y Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias), D. Julián Rodríguez (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna), D. Julio Afonso-Carrillo (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna), D. Sabin Liulea (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna), Dª. Nereida Rancel-Rodríguez (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna), Dª. Viviana Peña (Grupo de investigación BioCost, Departamento de Biología, Universidad de A Coruña), Dª. Ana Tronholm (Department of Biological and Environmental Sciences University of Gothenburg de Suecia), Dª. Yésica Concepción Marante (Área de Medio Ambiente, Cabildo Insular de La Palma), D. Fernando Dumpiérrez (Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Gobierno de Canarias) y Dª. Marta Sansón (Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Universidad de La Laguna).

El estudio se incluye en el libro 'Tajogaite, enseñanzas de una erupción volcánica (La Palma, otoño 2021)' del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que ha sido presentado este lunes en el marco de la XVIII SEMANA CIENTÍFICA TELESFORO BRAVO. “Nuestras investigaciones en los deltas lávicos del volcán Tajogaite tienen como objetivo principal evaluar el impacto de la erupción sobre las comunidades de organismos bentónicos, estudiar los procesos de colonización y sucesión a corto y medio plazo, y determinar a largo plazo la evolución de todo el ecosistema”, explican los autores.

“La sucesión primaria se ha podido estudiar de forma temprana, apenas dos meses después del final del proceso eruptivo, y ha incluido diferentes grupos de organismos, lo que nos ha permitido tener una visión amplia de la formación de un ecosistema. Algunos organismos colonizaron las coladas de lava más rápido que otros, la capacidad de movilidad de los peces fue una ventaja que les permitió llegar primero y evolucionar rápidamente hacia comunidades clímax. El resto de comunidades de organismos estudiadas, invertebrados y algas, han evolucionado más lentamente. Sólo en las algas encontramos un reemplazo de especies a través de la sucesión, mientras que en peces e invertebrados, las especies que colonizaron primero las coladas de lava fueron esencialmente las mismas que estaban presentes en la zona de control. Describimos un ecosistema donde aún las interacciones entre organismos son incipientes, esto ha dado lugar al asentamiento e insólita proliferación de algunas especies. Esta contribución, como las futuras en las que estamos trabajando, nos permitirán aportar conocimiento de las variaciones espacio-temporales de las comunidades y de las dinámicas a largo plazo en territorios volcánicos de nueva formación, tan necesarios para una correcta gestión de la biodiversidad”, apuntan.

Las erupciones volcánicas, detallan, “son acontecimientos extraordinarios para los habitantes de un territorio concreto, sin embargo, se tratan de las perturbaciones y desastres naturales más comunes, y los que con mayor frecuencia afectan a los ecosistemas marinos. Cada año entran en erupción decenas de volcanes, muchos de ellos pasan inadvertidos puesto que ocurren a centenares o miles de metros de profundidad (Global Vulcanism Program, 2023). Variables en su intensidad, y en el tipo de materiales emitidos, las erupciones volcánicas son capaces de causar fuertes impactos en los ecosistemas (Crisafulli et al., 2015). Las coladas de lava incandescente son los materiales emitidos que a priori provocan mayor impacto puesto que tienen efectos devastadores sobre el territorio, aniquilando todas las formas de vida a su paso (Thorton, 2007). Pero también, los piroclastos y las cenizas pueden afectar a una zona cubriendo total o parcialmente la superficie del terreno, diezmando o modificando la biodiversidad de los ecosistemas, aunque en este caso sin provocar la mortalidad de todas las formas de vida (Vrom & Zgliczynski, 2011; Schils, 2012; Hart et al., 2022)”.

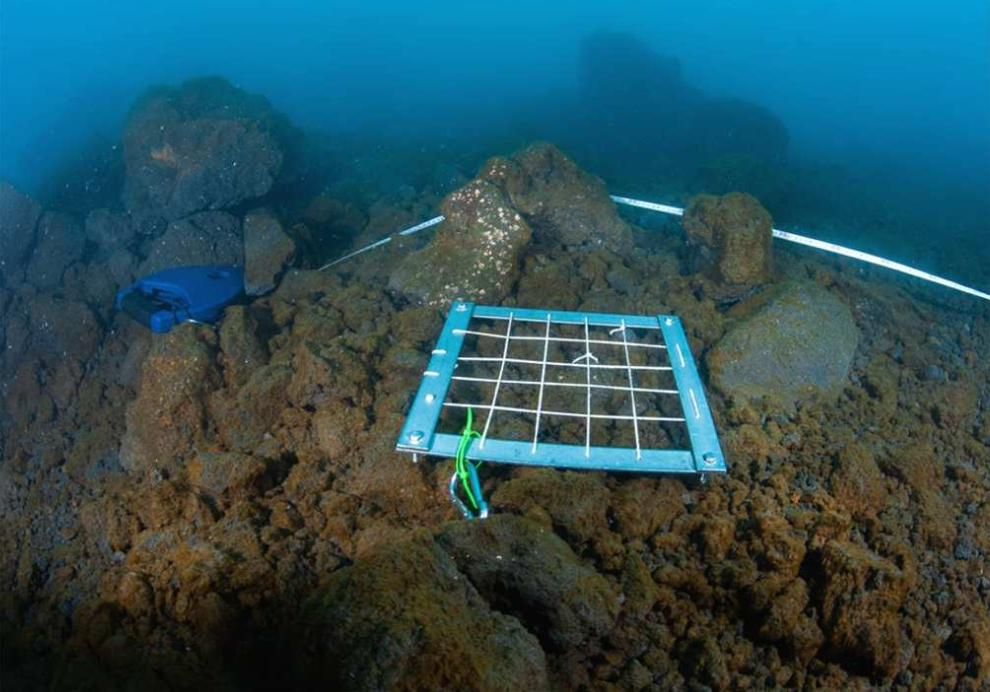

Recolección de muestras y colocación de sustratos experimentales. En la imagen, buceador recolectando fragmentos de roca para estudio en laboratorio de las algas incrustantes. BOTMAR-ULL

A pesar de estos efectos catastróficos de las erupciones volcánicas, subrayan, “la vida en los océanos tiene una capacidad de resiliencia asombrosa e inmediatamente después de que las coladas de lava se enfrían, las especies comienzan a asentarse nuevamente dando inicio a una serie de procesos y dinámicas ecológicas. Se habla en este caso de un proceso de sucesión primaria donde las comunidades de organismos evolucionan en el tiempo partiendo de un sustrato inicial completamente estéril, diferente de las denominadas sucesiones secundarias, donde las comunidades cambian o se recuperan a partir de unas pocas especies residentes previas a la perturbación y que sobrevivieron a su impacto (Prach & Walker, 2018). Estos primeros pasos en la evolución de un ecosistema pueden ser cruciales en el futuro de la biota que alberga, y a menudo rigen su trayectoria de un ecosistema durante años, décadas o siglos (Walker & Moral, 2011). Las primeras etapas en una sucesión, especialmente en la sucesión primaria, suelen ser estocásticas e impredecibles, debido a que están fuertemente condicionadas a la disponibilidad y capacidad de migración de las especies, a su capacidad de supervivencia en estos nuevos ambientes, y por las interacciones entre los nuevos colonos. La colonización de las coladas de lava comienza rápidamente, y organismos bentónicos como las microalgas pueden observarse tan solo unos pocos días después de que la lava haya llegado al mar. Muchas de las comunidades que prosperan inicialmente en los nuevos hábitats están formadas por especies pioneras, caracterizadas por una baja competitividad y una alta dinámica demográfica, es decir, capaces de multiplicarse rápidamente (Connell & Slatyer, 1977)”.

“En el medio marino el sustrato es apto para ser colonizado prácticamente desde su formación, por eso la colonización y la fundación de ecosistemas es más rápida que en medios terrestres. Las macroalgas y las microalgas, por ejemplo, a diferencia de los vegetales superiores, no necesitan de un sustrato evolucionado en forma de suelo mineralizado para prosperar (Railkin, 2003), puesto que toman los nutrientes que necesitan directamente del agua circundante y del sustrato únicamente obtienen una superficie a la cual anclarse. En los ambientes marinos, la dispersión y la capacidad de colonizar un nuevo sustrato a distancia, encuentran menos limitaciones y barreras que en los terrestres. Las corrientes marinas, y a veces la propia capacidad de dispersión de las especies, aporta a la sucesión una rápida y continua incorporación de organismos (Valiela, 1995; Cowen & Sponaugle, 2009). Pese a tratarse de frecuentes catástrofes naturales, en el medio marino pocas veces ha sido posible estudiar tempranamente y sin la asistencia de medios remotos la colonización de nuevas coladas lávicas. Estas limitaciones en parte se han debido a la imposibilidad logística de preparar campañas de investigación tan pronto como un ecosistema se crea”, resaltan.

Formación de los deltas lávicos donde se observan las coladas de lava desbordando por el acantilado y columnas de vapor de agua provocadas por el rápido enfriamiento de la colada a su llegada al mar (10 de noviembre de 2021). Imagen cedida por VAN MARTY.

Sin embargo, añaden, “aunque escasos, los trabajos que han abordado esta temática constituyen importantes contribuciones al conocimiento de las sucesiones primarias en los ecosistemas marinos, y procesos ecológicos en general. Doty (1967) estudió los organismos pioneros en el intermareal, principalmente algas, en las coladas del volcán Kilawea (Hawái) tres meses después que la erupción del año 1957 finalizara. Jónsson (1968) y Jónsson & Gunnarsson (1982) en la erupción de 1964 que dio lugar a la isla de Surtsey (Islandia), así como Jewett et al. (2010) en la erupción de la isla Kasatochi en 2006 (archipiélago de las Aleutianas, Estados Unidos) encontraron que las comunidades de algas en las primeras etapas de la sucesión estaban dominadas por especies de rápido crecimiento y baja complejidad morfológica. También encontraron que las comunidades inicialmente fueron muy dinámicas, y que el número de especies aumentó con el tiempo, a la par que las especies perennes fueron reemplazando a las especies efímeras primocolonizadoras. En estos trabajos los autores señalaron que uno de los principales obstáculos en la evolución de estos ecosistemas fue el aislamiento de las islas que impidió la llegada de especies con reducida capacidad de dispersión”.

“Más comunes han sido los estudios de sucesión primaria iniciados uno o más años después de finalizados los procesos eruptivos. Existen varios ejemplos donde se estudian las comunidades de organismos a partir de coladas de lava de diferentes edades, varios años, décadas e incluso centenares o miles de años. Parrish (2015) encontró que comunidades batiales de corales en Hawái necesitaron miles de años para alcanzar su clímax o madurez. Igualmente, aunque con una evolución más rápida, decenas de años, se ha reportado la existencia de diferencias en las comunidades de corales y esponjas establecidas en coladas someras del sublitoral con diferentes edades, como describieron Schleyer et al. (2016) y Jouval et al. (2020) en la isla de La Reunión. Las sucesiones ecológicas pueden ser a menudo complejas, por lo que resulta difícil predecir cómo será la biodiversidad de un territorio incluso en sus etapas iniciales. Comúnmente en los ecosistemas marinos hay fuertes interacciones entre especies fruto de miles de años de coevolución, y muchas veces es necesario que sobre una colada de lava se establezcan unas especies determinadas para favorecer la posterior incorporación de otras. Eso sucedió también en La Reunión donde los peces coralívoros no prosperaron en las nuevas coladas lávicas hasta que previamente se (Pinault et al., 2013)”, recuerdan.

En Canarias las erupciones volcánicas “no sólo son las responsables de haber creado las islas y modelado su paisaje, sino que además influyen y determinan la biodiversidad que se desarrolla sobre este territorio. Una quincena de erupciones volcánicas, de ellas siete en la isla de La Palma, han ocurrido en Canarias en los últimos 500 años. Tener un conocimiento preciso de cómo estos eventos afectan a nuestro territorio revierte directamente sobre el conocimiento de la biodiversidad y su gestión. En estos momentos la ciencia tiene una gran oportunidad de profundizar en la comprensión de los mecanismos y procesos que gobiernan los ecosistemas gracias a la observación directa (Underwood et al., 2000), y no nos cabe duda de que las coladas marinas del volcán de Tajogaite se convertirán en un valioso laboratorio natural”, resaltan.

Muestreos en la zona intermareal. En la imagen, estudio de invertebrados utilizando el transecto y estima del porcentaje de cobertura de las algas mediante cuadrante. BOTMAR-ULL

“El 19 de septiembre de 2021 entró de nuevo en actividad el complejo volcánico Cumbre Vieja (al., 2018). Este nuevo volcán situado en la ladera noroeste de Cumbre Vieja en el lugar conocido como Cabeza de Vaca recibió con el paso de las semanas el nombre de Tajogaite. Fue una erupción típica similar a otras históricas en las islas y de tipo estromboliano fisural, con algunos eventos freatomagmáticos que incrementaron su explosividad. El volcán generó siete bocas eruptivas constituyendo finalmente, tras 85 días de erupción, un cono volcánico que se elevó unos 200 m, y hasta los 1100 m s.n.m. (Taddeucci et al., 2021). El volumen de material emitido durante el proceso en forma de coladas de lava fue de unos 200 millones de metros cúbicos, además se emitieron unos 45 millones de metros cúbicos de materiales piroclásticos en forma de fino lapilli y cenizas, los cuales se depositaron por toda isla llegando incluso a las islas vecinas más próximas (Carracedo et al., 2022; Copernicus, 2022). En cuanto a la superficie afectada por las coladas de lava esta fue de 12,35 km2, en algunos puntos próximos al cono las coladas alcanzaron un grosor de 70 m (IGME, 2022). La erupción ha generado muchas investigaciones desde diferentes perspectivas y algunos de los resultados iniciales fueron analizados un año después de finalizada la erupción (Afonso- Carrillo, 2023)”, apuntan.

A su llegada al mar, prosiguen, “las coladas de lava formaron dos zonas de deltas lávicos al pie de los acantilados de la parte sur del municipio de Tazacorte, en el área antes conocida como Playa de Los Guirres y Playa de La Viña. Las coladas de lava que formaron estos deltas llegaron al menos en siete oleadas entre el 29 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021 (Carracedo et al., 2022), formaciones que en La Palma se suelen denominar fajanas. Un pequeño delta está situado hacia el norte de la zona con una superficie emergida de unas 5,9 hectáreas y un perímetro de costa de unos 700 m, mientras que el delta mayor, situado más al sur, que solapa por el sur con el delta originado por el volcán San Juan, ocupa una extensión de unas 88 hectáreas y un perímetro de costa de unos 1900 m. El frente de la colada quedó conformado inicialmente por abruptos y pequeños acantilados, algunos bloques irregulares, una treintena de playas de grava y arena, y algunas plataformas intermareales (Alonso et al., 2023). Esta fue la configuración inicial, la cual ha variado significativamente, en especial tras los otoños e inviernos de 2021-2022 y de 2022-2023. El mar de fondo que afecta esta parte de la isla, con frecuentes eventos de altura de ola significativa de más de 4 m, ha desmantelado parte del frente marítimo original y ha hecho retroceder los deltas lávicos varios metros hacia atrás, y muchas de las playas que inicialmente se formaron también han desaparecido”, afirman.

A partir de modelos digitales del terreno publicados sobre la erupción (IDECanarias, 2023), dicen, “hemos realizado una primera aproximación para estimar la superficie submarina que ocuparon las nuevas coladas, que rondaría, sumando ambos deltas, aproximadamente unas 30 hectáreas. Las coladas de lava penetraron en el mar de forma desigual. En el delta pequeño apenas llegaron a unos 10 m de profundidad, puesto que aquí el volumen de lava que llegó al mar fue limitado. En el delta grande las coladas de lava llegaron a mayor profundidad, aunque la profundidad alcanzada a lo largo del frente de avance de la lava sobre el lecho marino fue muy variable. Hacia el tercio situado más al sur la profundidad máxima no fue superior a 20 m, en el tercio medio las coladas alcanzaron cotas entre 20 y 40 m, mientras que fue en el tercio norte donde las coladas llegaron a mayor profundidad, con brazos de lava que llegaron a más de 125 m de profundidad (datos obtenidos con un vehículo de observación remota, Sangil, obs. pers.). Aquí, las coladas de lava alcanzaron el talud insular, por lo que discurrieron sobre el mismo logrando una mayor profundidad. En los tercios norte y medio de este delta, y a partir de unos 30-40 m de profundidad, el frente de avance de las lavas está numerosas veces interrumpido por afloramientos rocosos de sustratos antiguos, como el conocido punto de buceo 'Baja de las Hermanas', o por fondos arenosos”, señalan.

“Los nuevos fondos rocosos son muy abruptos, heterogéneos y con notable pendiente. Las lavas basálticas predominantes son de aspecto pedregoso y áspero, y muy fragmentadas 'tipo-aa', también se observan lavas de 'tipo-pahoehoe' y 'tipo-almohadilladas'. Coladas consolidadas como grandes bloques de roca alternan con fragmentos de roca suelta de diferente tamaño y forma irregular. Al igual que la zona litoral, el frente submarino de las coladas de lava sufrió un enfriamiento muy rápido en su contacto con el agua y como resultado la roca adquirió una consistencia frágil, que literalmente, al principio se podía deshacer con las manos. Con el oleaje de los dos primeros temporales, el fondo marino se ha remodelado significativamente, grandes estructuras se han desplomado y ha habido un gran desplazamiento de todos aquellos materiales que estaban sueltos en el fondo. A medida que estos materiales están siendo removidos quedan expuestos materiales más duros que se enfriaron más lentamente. Los sedimentos finos son también notables en la zona y son puestos en suspensión continuamente con el mínimo oleaje”, describen.

Muestreos en una plataforma del delta grande, ya desaparecida. BOTMAR-ULL

LAS INVESTIGACIONES DEL GRUPO BOTMAR-ULL EN LOS DELTAS LÁVICOS: “Nuestras investigaciones en los deltas lávicos del volcán Tajogaite tienen como objetivo principal evaluar el impacto de la erupción sobre las comunidades de organismos bentónicos, estudiar los procesos de colonización y sucesión a corto y medio plazo, y determinar a largo plazo la evolución de todo el ecosistema. Para responder a esta serie de objetivos, desarrollamos diferentes actividades como el seguimiento in situ y periódico de las principales comunidades de organismos que se han establecido sobre las coladas, la realización de experimentos, la recolección de material para estudios de biodiversidad, y recolección de material para estudios moleculares”.

“Nuestro trabajo se desarrolla en unos puntos concretos que denominamos 'localidades' los cuales se están visitando con regularidad, hasta ahora con una periodicidad de 2-3 meses, es decir, cuatro veces al año. Las actividades tienen respaldo económico para continuar al menos hasta 2026. Inicialmente los muestreos se llevaron a cabo en 12 localidades, incluyendo seis localidades en los deltas lávicos, tres de ellas para el estudio de las comunidades intermareales y otras tres para el estudio de las comunidades submareales, y seis localidades de una zona control situada al sur de los deltas. Debido a la pérdida de dos de las plataformas intermareales en los deltas por los procesos erosivos, y la alteración de una de las localidades intermareales de la zona control, el modelo inicial se tuvo que modificar incluyendo una nueva localidad en el intermareal de los deltas y otra en la zona control”, precisan.

Nuestro trabajo se desarrolla en unos puntos concretos que denominamos 'localidades'

“En todo estudio de monitoreo de un impacto en la naturaleza, es necesario, si es posible, incluir una zona control para evaluar en el tiempo cómo es la tendencia de una zona impactada respecto a otra no impactada, y así predecir con mayor certidumbre los cambios y evolución futura del ecosistema. Elegimos una zona al sur de los deltas de lava lo más cercana posible, ante la necesidad de encontrar un área que reuniera las mismas condiciones oceanográficas a las que están sujetas los deltas lávicos. En esta parte de la isla el oleaje es muy variable a lo largo del año e interfiere notablemente en el desarrollo de las comunidades bentónicas (Sangil et al., 2013, 2014a). También desde el punto de vista geomorfológico es necesario que ambas zonas sean lo más similares posible, con el propósito de minimizar el efecto 'sitio' que muchas veces interfiere en la interpretación de los resultados en los estudios espacio-temporales. Los sitios de muestreo del intermareal de la zona control son también deltas de lava pertenecientes a erupciones volcánicas recientes: San Juan (1949), El Charco (1712) y Tajuya (1585)”, exponen.

Cuadrante empleado para estudiar el porcentaje de cobertura de las algas. BOTMAR-ULL

“Las campañas de muestreos en la zona no han sido campañas al uso. Debido a la situación de emergencia y a los gases nocivos, las autoridades responsables han restringido el acceso por tierra y mar a los deltas lávicos, y también a otras zonas donde se localizan algunas de nuestras localidades control. En cuanto a la zona marina en torno a los deltas existe una zona de exclusión en la que se prohíbe todo tipo de actividad, entre ellas la pesca, hasta 500 m de la costa de los deltas, modificada con posterioridad hasta 300 m. Las únicas actividades permitidas han sido las relacionadas con el monitoreo de la erupción y de sus impactos. Con todo ello los preparativos y permisos necesarios para realizar nuestra actividad en el campo han requerido de una planificación minuciosa. Los elementos de seguridad han sido, y son necesarios para nuestro trabajo, puesto que existen en la zona riesgos reales para la salud. El detector de CO2 forma parte del material en todos nuestros muestreos. Como parte de la sociedad en la isla es escéptica de sus efectos sobre la salud vamos a contar nuestra experiencia. El CO2 lo hemos registrado en ocasiones en concentraciones anómalas. Por ejemplo, en nuestra localidad intermareal situada en Los Lajones (Puerto Naos), el sensor de gases registró niveles de CO2 del 5% en algún punto o grieta a ras del suelo. La experiencia más desagradable la tuvimos en abril de 2022 cuando nos pidieron que desembarcáramos en el norte del delta grande en la confluencia con los acantilados costeros para recoger y poder estudiar 'algún ave muerta que se había visto por la zona. Nos dejaron una nevera de corcho de unos 150 litros, pensamos que excesiva para recoger una o dos aves, pero cuando accedimos a la playa la imagen fue dantesca. En un espacio de unos 100 m2 encontramos muertas y de pocos días diez pardelas, una gaviota, un zarapito, un halcón y una paloma. El detector de gases al aire libre y a una altura de 1,5 m registraba en la zona concentraciones de CO2 entre el 3 y 4 %. La nevera se quedó pequeña”, aseguran.

4.- UN PESCADOR RESCATA A UNA TORTUGA BOBA ENGANCHADA EN UN ANZUELO. EL ANIMAL TUVO QUE SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE PORQUE EL ANZUELO SE ENCONTRABA EN EL ESÓFAGO

LA VOZ DE LANZAROTE, Redacción, 25 de noviembre de 2023

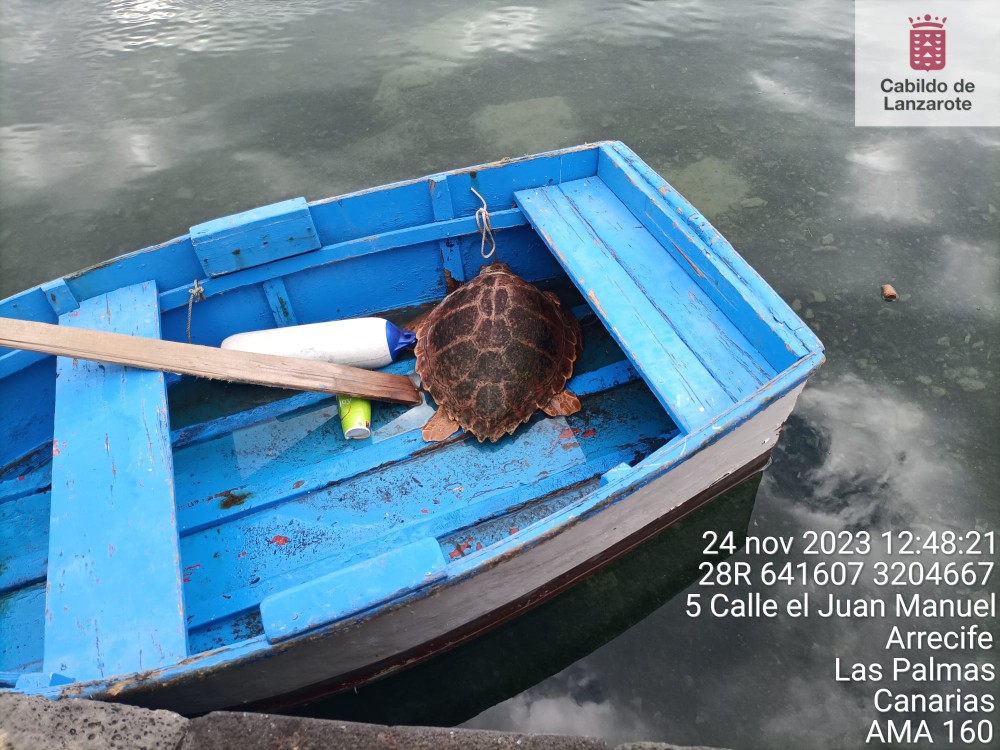

Un pescador salva una tortuga boba

Un pescador local ha salvado a una TORTUGA BOBA, también conocida como CARETTA CARETTA, de una muerte segura. La tortuga se había enganchado en un anzuelo de arte de pesca. A pesar de los esfuerzos del pescador para liberarla, la tortuga permanecía atrapada.

LOA VETERINARIOS DESCUBRIERON QUE EL ANZUELO ESTABA EN EL ESÓFAGO DE LA TORTUGA

Al no poder liberarla el pescador tomó la decisión de cortar el sedal y llevar a la TORTUGA BOBA a tierra. Una vez en tierra, alertó a las autoridades sobre la situación de la tortuga. Los agentes de Medio Ambiente del Cabildo respondieron rápidamente a la llamada y se dirigieron al lugar y custodiaron a la tortuga hasta la llegada de la atención veterinaria.

Radiografía de la tortuga donde se ve el anzuelo

Los veterinarios descubrieron que el anzuelo se encontraba alojado en el esófago de TORTUGA BOBA por lo que le realizaron una intervención quirúrgica para retirarlo. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de la conservación marina y de la necesidad de proteger a las especies en peligro de extinción como la tortuga boba. También destaca la importancia de la colaboración entre los ciudadanos y las autoridades en la protección de nuestra fauna marina.

"TORTUGA BOBA", TAMBIÉN CONOCIDA COMO "CARETTA CARETTA"

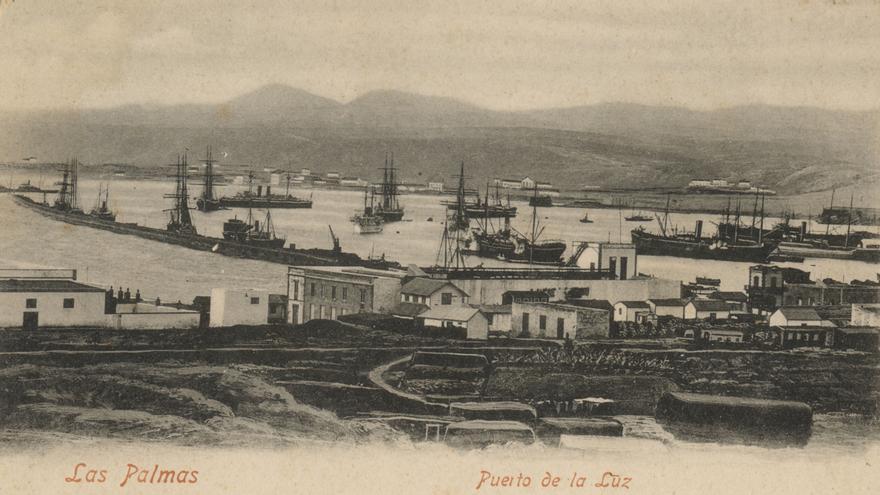

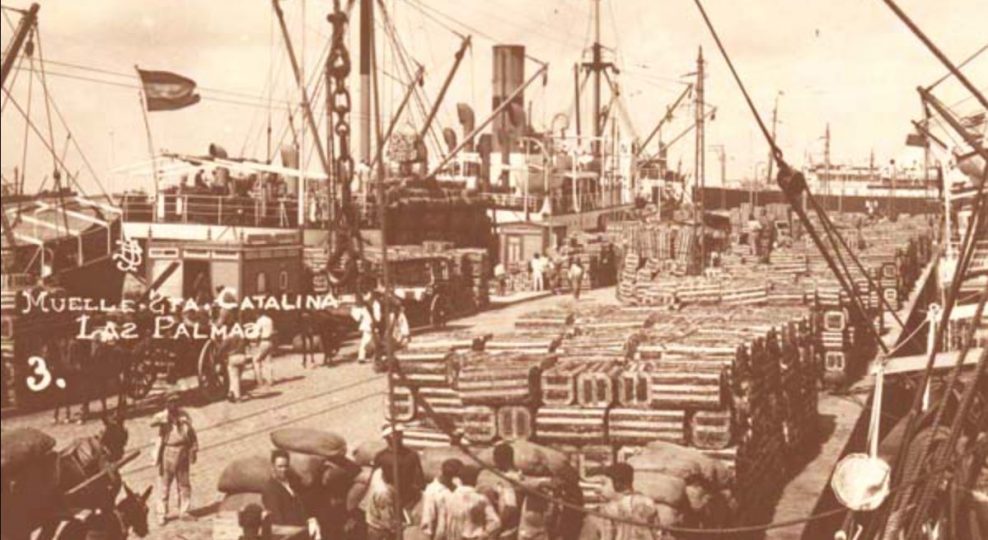

5.- DESDE MI NORAY: LA LUZ, SEXTO PUERTO EUROPEO

Las Palmas de Gran Canaria. Juan Francisco Fonte Ojeda, (Periodista y cronista oficial del puerto de La Luz).

Hace 55 años (1968) el puerto de La Luz por su tráfico estaba en el sexto puesto de los recintos europeos y en el décimo tercero de los enclaves mundiales y por supuesto era el primero de los puertos españoles. Estos importantes datos llegaron a nuestro poder por medio de una circular de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas que hizo un análisis tomando las cifras de su homónima de Rotterdam que recogía todos los puertos del mundo.

Este importante trabajo que desvelamos nos dice que en el año 1968 entraron en el puerto de La Luz 15.986 barcos con 58.533.875 toneladas de registro bruto, cifras espectaculares para la época y que solo superaban los recintos europeos de Rotterdam, Amberes, Londres, Génova y Hamburgo, correspondiendo la sexta posición a nuestro recinto.

Ello es una prueba del importante papel que jugaba el puerto de Las Palmas hace más de medio siglo en el concierto mundial, pero que hoy día por diversas circunstancias ha quedado rezagado como lo prueba el hecho de que el pasado año solo entraron 10.426 buques con 214.268.251 toneladas G.T. aunque todo hay que decirlo con unidades mayores cuyas dimensiones no existían hace 55 años. Son los datos de un apogeo que tuvo el puerto de La Luz sobre todo cuando el último cierre del Canal de Suez hecho ocurrido en junio de 1967 que nos permitió despachar 3.503.945 toneladas de combustible en 1968 cifra no superada hasta nuestros días, ya que el pasado año llegamos únicamente a 2.298.195 toneladas y el presente vamos a estar por debajo de esa cantidad toda vez que hay un notable bajón en el suministro que debe preocuparnos, ya que a final de este año no pasaremos de los dos millones de toneladas.

EL AYER Y EL HOY, DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS

Es el análisis que hacemos entre lo que fue el puerto de La Luz cuando han pasado 55 años y el momento actual, donde hemos perdido importantes puestos en el concierto europeo y nacional siendo en la actualidad solo el octavo del país por el movimiento de la mercancía, que mide la riqueza de un puerto, aunque no hemos perdido ser pionero en la región.

Nota.- Información obtenida de los periódicos y medios indicados. La mayoría de las fotografías que completan las respectivas noticias, son propias, de los propios medios u obteenidas en internet.

| Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |

|---|

| Conecta con Mi Puerto |

| Objetivos |

| Terminos y Condiciones de Uso |

| Politica de Cookies |

| El Supermercado |

| Colaboradores |

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

EL FERRY/RO-RO “BAHAMA MAMA” (IMO 9441142) HA COMENZADO HOY A SUSTITUIR AL CATAMARAN “VOLCAN DE TAGORO” EN LA LINEA QUE UNE ...

HOY, SOBRE LAS 10:00 HORAS, HAN ZARPADO PARA GRANADILLA, EL BUQUE DE TENDIDO DE CABLES "PRYSMAN CABLE ENTER" (IMO 8645806) Y EL REMOLCADOR "SE...

ESCALA DEL GRANELERO "ATHINA ZAFIRAKIS" (IMO 9801201) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.: Ha llegado a primeras horas de la tarde de hoy, procedente del pue...